AI+HI:开启人文教育新时代 —— 上海交大 “汉字文化” 课程探索

在AI+教育方面,上海交通大学以前瞻性的视角,将 "AI(人工智能)+HI(人类智慧") 深度融合,尤其是在传统人文通识课程 "汉字文化" 中,交大将这种模式进行了从教育理念到课程设计的全方位实践。

挑战与解决方案

传统教学模式面临诸多挑战:

- 学生汉字文化知识储备差异大

- 古文字难以在计算机字库呈现

- 理工农医等专业学生课后拓展时间有限

AI+HI 模式应运而生,为解决这些痛点提供了可能。

AI课堂:精准高效的知识传递

1 课程网站建设

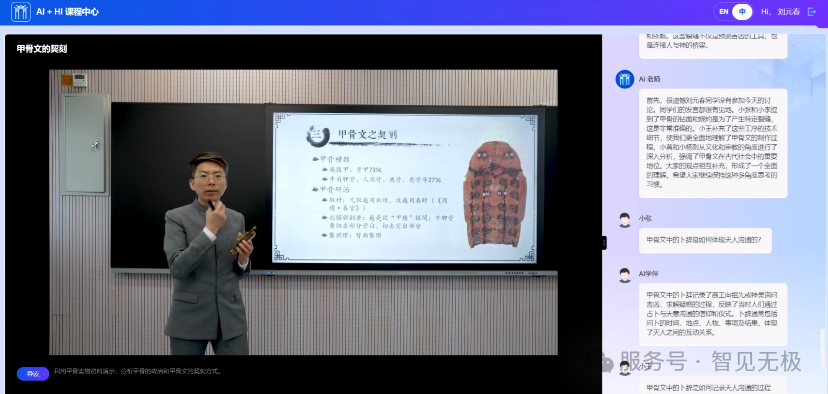

HI+AI课程中心与CANVAS课程网站协同,集成教学视频与AI智能体,实现内容同步呈现。例如“甲骨文AI课”,AI智能体可与学生实时互动,引导学习,提升效率。

2 教学视频拍摄

聚焦课程主干内容,已完成20节课的高质量视频拍摄,每节时长40-50分钟,为学生提供稳定的知识输入。

3 数字教师PPT课制作将教案文字转音频,与数字教师模板结合,生成音视频同步的数字教师视频,实现近似真人授课的体验,让知识传递更生动。

4 AI智能体训练

教师提前将教材、讲义等输入AI智能体,并制作“AI问题训练表”,精准设计引导性问题及对应时间点。训练后的AI智能体能贯彻教学理念,不仅传授知识,更助力价值观引领,引导学生从知识获取迈向能力提升与价值观塑造。

5 拓展学习资源

通过CANVAS网站提供拓展资源,提前完成学习的学生可深入探究,进度慢的学生也可在课后继续学习,确保所有学生都能达到中位数以上水平,为后续学习筑牢基础。

HI课堂:智慧与情感的培养

1 学习环境:智慧教室的延展性

智慧教室融合物联网、云计算等技术,为师生“研学”提供高端平台。相比传统多媒体教室,在小组讨论等环节,智慧教室能显著改善学生情境感知,提升思政教学与情感陶冶效果,促进生生互动。

2 学习工具:实物教具的情感陶冶

在“读图”时代,学生对传统文化和人文情怀的疏离感较强。HI课堂利用文物文献类实物教具,如甲骨、青铜礼器等,构建“文字⇌文物⇌文化⇌文明”的立体观照。实物教具完善知识体系、丰富学习方式,更补充了AI屏幕的情感温度,有助于实现价值引领。

3 学习方式:合作研讨的启发力量转变口头灌输模式,采用BOPPPS模式、小组研讨和案例分析等方式,设计前测后测、小组讨论与辩论、圆桌议题等。课堂上,学生经历AI学习检测、提问发表、拓展讨论、合作展示等步骤,学字明理,增强文化自信,提升学习成效。

4 学习评价:潜能发掘与知识建构依据SOLO分类理论,设置过程性评价量表,观测学生思维结构。课程改革后,学生线上探究主动提出高阶问题的比例增加约1/4,HI课堂主动提问进行进阶探究的比例也显著增长,知识建构能力明显提升。

成果与意义

上海交通大学“汉字文化”课程的AI+HI建设实践,证明了传统人文通识课程与AI辅助教学工具融合的可行性,展现了融合教育的可靠性、人机关系的可控性以及人文养成的可能性。

在本学期前四周的教学中,课程“抬头率”和强交互实现双提升,学生提问积极性与答题正确率较改革前有了质的飞跃,为高等教育改革尤其是教育与AI的融合提供了宝贵经验。

我们的官网

https://www.ai360labs.com

加入群聊

点击底部分享、赞和在看,把好内容传递出去!